・下見

現在手元にある4つの必要書類(自動車検査証、

自賠責保険証明書、自動車税納税証明書、リサイクル券)を確認したら、車検を受けようとする

陸運局へ下見に行きましょう。

下見は義務でもなんでもないので、どうしても時間がとれない方などは行かなくてもいいです。

しかし、初心者で今回が始めてのユーザー車検だという方は極力下見に行ってください。

下見の目的は

です。下見に行く時に持っていくものは

- 自動車検査証(車検証)

- 自賠責保険証 <下見時に先に更新する場合>

- 筆記用具(鉛筆・ボールペン)

- お金( \100(用紙代) + 約\28,000(乗用車の自賠責) )

<自賠責を更新しない場合は\100のみ>

(ユーザー車検の詳細情報の取得)

初めて陸運局に行く方は最初に結構広い敷地の検査ライン上に並んでいる自動車を目に

すると思います。間違っても検査ラインの最後尾に車をつけないように。ここは後で見学するので、

まず、事務所がある建物を探してそこに行ってください。プロの業者さんの出入りがけっこう激しいので

すぐわかると思います。

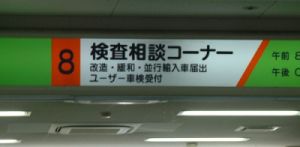

事務所は新車登録や今回の目的の継続検査の受け付けの窓口がありますが、下図の相談コーナーのような

窓口があると思うのでそこで初めてのユーザー車検である旨を伝えるとマニュアル等が渡されます。

(私の地域ではA4版1枚のマニュアルが渡されましたが、地域によって様々で渡されないところも

あるかもしれません)

事務所のこのような窓口で渡されるマニュアルには、必要書類、税額、予約方法など

このサイトで書いてある内容が書かれています。(地域によってはマニュアルがないところも

あるかもしれません)

加えて後で検査ラインを見学してもいいか(ビデオがある地域もあるようです)、

書類はどこで購入するか、自賠責はどこで更新できるかを聞いておくと後の行動がスムーズにいきます。

(必要書類の購入)

窓口で一通り説明を受けたら次に必要書類を購入しますが、これらの書類の管理は国土

交通省ではなく独立行政法人だったりします。ということで別棟に移動する必要があるかもしれません。

詳しくは最初に訪れた窓口で聞くといいでしょう。

私が行っているいる陸運局の用紙・証紙の購入、重量税の支払いは下の写真のようになっています。

上の写真で10番の窓口で購入しますが、処理内容(新車登録など)、車種によって様々な書類があるので 車検証を見せて、「継続検査用の継続検査申請書、自動車検査票、重量税納付書、24ヶ月定期点検 記録簿をください」と言うとまとめて出してくれます。代金は\100前後だったと思います。

書類を購入したら、自宅でこのサイトの書類の作成や他のサイトを見ながら

必要事項を記入してもいいし、もっと確実なのは事務所内に書き方のサンプルがあるはずなので、

そちらを参照しながら書き込めます。

代筆屋なるものもあるようですが、そう難しくないのでせっかくユーザー車検を行うなら自分で

やってみましょう。

(自賠責保険の更新)

下見の段階ではなく車検当日でも自賠責の更新はできますから、ここは飛ばしても

問題ありません。ただ、車検当日は実際の検査で結構慌しくなるので、余裕を持つためにも

更新しておくのもいいかもしれません。(ちなみに私は必ず下見をして先に更新を

済ませてしまっています。)

ただし、年に1回自賠責の保険料の改定があり、下見と車検日が月を跨ぐときは前もって更新したら

損(得をすることも)する可能性があるので注意してください。

書類を購入した近くに自賠責更新の窓口があるはずなので、そこで現在の自賠責保険証を

見せて「24ヶ月の更新をお願いします」と言うと金額が提示されるので、支払いをすると5〜10分くらいで

新・旧2通の自賠責保険証書を手にできます。

なお、有効期間は23ヶ月や25ヶ月の更新もありますが、要は次の車検の有効期限より後の日付までカバーできる

期間で更新してください。

車検の有効期限が1ヶ月以上ある場合は、今日車検を受けると

損をする旨を伝えられるかもしれませんが、今日は

自賠責の更新だけだと言えば問題ないと思いますが一応確認してみてください。

※ちなみに自賠責更新の窓口は民間の保険会社が開いているもので、他の窓口と異なり結構親切なので

遠慮せずにいろいろ聞いても丁寧に答えてくれるかもしれません。

自賠責保険料は年によって変化していきますが、H27.1月現在で次のとおりです。

| 車種 | 金額 |

| 乗用車 | \27,840(24ヶ月) |

| 軽自動車 | \26,370(24ヶ月) |

| 軽二輪(125cc超え250cc以下) | \14,290(24ヶ月) |

(検査ラインの見学)

書類を購入 & (記入)して、自賠責を更新(任意)をしたら、実際の検査ラインを見学します。 屋外に出ると、数台〜十数台の車検待ちの自動車の列が4〜6列くらい目にすると思います。検査待ちの先頭 の先に100〜150mほどの長い建物が見えるはずですが、そこが外観検査 以外の検査を行う場所です。

見学のポイントは次のとおりです。

- 検査ラインは何列かありますが、大型車・特殊車専用の列があったり、

普通車でもマルチテスタ(四駆兼用)と旧来のラインがあったりしますので、当日どの列に並ぶか

決めておくとよいです。

車検対象車が四駆でなくても(FF車、FR車)マルチテスタの列を選択するのがいいと思います。 見学すればわかると思いますが、こちらのほうが新しく、一番の難関だと思われる スピード、 ブレーキ、ライト の検査の時に操作が少なくて済むからです。

再検以外、旧来のラインでの経験がないので各検査項目の説明はすべてマルチテスタが 前提となっています。 - 検査待ちの列の先頭あたりで外観検査をしているので、大体どのような 検査をしているか見ておいてください。詳しくは外観検査を 参照してください。屋外なのでよく見えると思います。

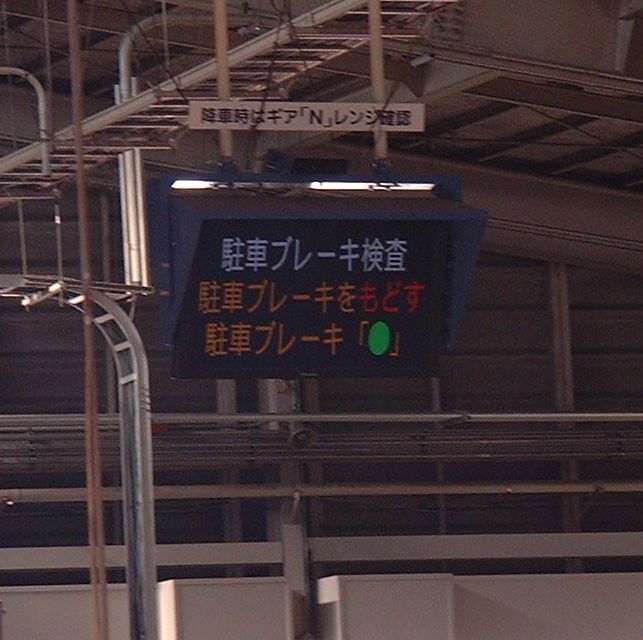

- 屋内の検査は入り口近くの信号とラインの中央あたりにある下の写真の

ような電光掲示板の指示に従って自動車の操作をします。詳しくは各検査項目のところを参照していただく

として、どのような表示がどうゆう順番で表示され、車がどのように進んでいくかをよく見ておいてください。

下見の時期ですが、車検は有効期限の半月以上前を勧めていますので、それよりも前で 40日前くらいよりも後の都合のつく日に陸運局に行けばいいでしょう。